Expeditionsmobil: Fahrzeugplanung – Die Gewichtsverteilung

Warum ist ein niedriges Fahrzeuggewicht und die Gewichtsverteilung im Expeditionsmobil so bedeutend für die Offroad-Performance? Warum ist eine optimale Gewichtsverteilung beim Expeditionsmobil für deine Sicherheit so wichtig?

Mit diesem Text möchte ich dich sensibilisieren, schon bei der Fahrzeugplanung das spätere Fahrzeuggewicht und dessen Gewichtsverteilung zu bedenken. Aber natürlich gilt auch, wenn du ein Allrad-Luxusmobil bauen willst, das überwiegend für Reisen auf befestigten Wegen genutzt werden soll, haben die Zeilen eine geringere Bedeutung, als wenn du ein Allrad-Expeditionsmobil bauen möchtest, das gute Offroad-Performance bieten soll.

Die Brüder Fust, beide Ingenieure, entwickelten in den 60iger Jahren eine grobe Annäherungsformel für die Sandtauglichkeit von Geländewagen. Diese hat bis heute seine Gültigkeit, auch wenn die Offroad-Performance eines Expeditionsmobils von vielen Faktoren (Reifenfülldruck, Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse, Art des Zwischenrahmens, Untersetzungsverhältnis im Kriechgang, Höhe des Schwerpunkts, Anzahl und Art der Sperren, Verhältnis Höhe der Reifenflanke zum Raddurchmesser, etc.) abhängt.

Man sollte daher die Formel nicht zu hoch bewerten.

Die Formel:

Eine gute Annäherung für die Eignung eines Fahrzeugs im Sand gibt die Formel der Brüder Fust

(Anzahl treibende Räder × Raddurchmesser² × Reifenbreite × max.KW) / Gewicht²

In dieser Formel sind zwei Faktoren, die die Sandtauglichkeit besonders beeinflussen. Auf der positiven Seite geht der Reifendurchmesser zum Quadrat in die Formel ein und auf der negativen Seite, unter dem Bruch, das Fahrzeuggewicht zum Quadrat.

Ein paar Rechenbeispiele

Unser Steyr 12m18:

Reise-Gewicht: 9 Tonnen

Raddurchmesser (14.00R20): 1,25 m

Reifenbreite: 375 mm (0,375 m)

Leistung: 170 kw (230 PS)

Sandtauglichkeitsfaktor = 4 x 1,25² x 0,375 x 170 / 9² = 4,91

Unser Mercedes 1124

Reisegewicht: 8 Tonnen

Raddurchmesser (365/85R20): 1,19 m

Reifenbreite: 365 mm (0,365 m)

Leistung: 177 kw (240 PS)

Sandtauglichkeitsfaktor: = 4 x 1,19² x 0,365 x 177 / 8² = 5,71

Das Ergebnis mag überraschen. Demnach müsste der Mercedes mit 8 t deutlich besser im Sand fahren als der Steyr mit 9 t, trotz der etwas kleineren Räder. Ich habe da meine Zweifel und bin auf die erste (Weich)-Sandfahrt mit dem Mercedes 1124 gespannt. Aber der enorme Einfluss des Gewichts wird hier erkennbar.

Ein leichtes Fahrzeug hat auch im „normalen“ Reisealltag Vorteile. Der Fahrspaß (Beschleunigung, Zugkraft am Berg, Elastizität, etc.) ist mit einem Fahrzeug das 240 PS besitzt und 8 Tonnen wiegt (30 PS/t) höher als bei einem Fahrzeug mit 240 PS und 9 Tonnen (26,6 PS/t).

Ganz konkret: Ich merke beim Steyr deutlich, ob er betankt ist oder nicht. 900 Liter Diesel und 300 Liter Wasser bringen knapp 1,2 t zusätzlich auf die Waage, das entspricht fast 15 % des Fahrzeuggesamtgewichts.

Ebenso sieht es beim Bremsen aus. Gefühlt höhere Bremskraft und kürzere Anhaltewege erhöhen auch die Sicherheit der Reisenden.

Und da wir schon beim Bremsen sind, es verringert sich der Verschleiß – nicht nur der Bremsen – sondern des gesamten Antriebstranges, was zu geringeren Kosten und auf Expeditionsreisen noch wichtiger, zu einer höheren Zuverlässigkeit des Mobils führt.

Der Mehrverbrauch an Treibstoff auf Asphalt liegt bei etwa 0,5 Liter je Tonne auf 100 km. Macht also etwa 100 Liter bei einer Reise von 20.000 km und ist meines Erachtens am ehesten zu vernachlässigen.

Fazit:

Leicht, leicht, leicht, große Räder und Power!

Grundsätzliches zum Fahrverhalten

Fahrverhalten und Lastverteilung

Optimal wäre es, wenn das Expeditionsmobil genau so fährt, wie wir es steuern. In der Regel ist das auch so, zumindest so lange, bis wir in den Grenzbereich kommen.

In den Grenzbereich kommen wir dann, wenn die Kraftübertragung zwischen Reifen und Fahrbahn nicht mehr gegeben ist. Durchdrehende Räder beim Beschleunigen oder blockierende Räder beim starken Abbremsen sind die Situationen, an die man zuerst denkt. Spannender ist jedoch der Grenzbereich bei zu schnell gefahrenen Kurven. Wenn hier der Reifen an seine Haftungsgrenze kommt, endet die Fahrt für den ungeübten Fahrer meist in der Planke und wenn es ganz dumm kommt, liegt der Offroad-Truck im Graben.

Grundsätzlich kann man sagen, ein Fahrzeug, das gleichmäßig über seine Vorder- und Hinterräder in einer schnell gefahrenen Kurve seitlich wegschmiert, ist am leichtesten zu „fangen“, in der Regel reicht es, vom Gas zu gehen.

Etwas schwieriger wird es, wenn das Fahrzeug untersteuert, also nach außen drängt und der gefahrene Kurvenradius größer ist als der am Lenkrad eingeschlagene. (Der Laie wurde sagen, es schmiert über die Vorderräder weg.) Die Situation ist von geübten Fahrern noch zu bewältigen, indem man den Lenkwinkel am Lenkrad leicht öffnet, vom Gas geht und bei Haftung wieder stärker einlenkt.

Beim Übersteuern des Fahrzeuges, wenn also die Hinterräder die Haftung verlieren und das Fahrzeugheck „ausbricht“, endet die Fahrt für 99 % der Fahrer im Graben oder in der Leitplanke.

Ist beim Expeditionsfahrzeug der Schwerpunkt zu hoch (Hängeschränke beladen, Reifen auf dem Dachgepäckträger, große, Solaranlage auf dem Dach, schwere Fenster) steht das Fahrzeug nicht im Graben, sondern liegt auf der Seite.

ein niedriger Schwerpunkt verhindert auch das Aufschaukeln des Aufbaus (unabhängig der Lagerung) in schnell gefahrenen S-Kurven oder auf Verschränkungsstrecken im Gelände. Auf den Schwerpunkt gehe ich später noch ein.

Ein niedriger Schwerpunkt reduziert das Risiko des Umkippens bei Fahrfehlern im weichen Sand.

Ob ein Fahrzeug relativ gleichzeitig die Haftungsgrenze an Vorder- und Hinterachse verliert oder zum Unter- oder Übersteuern neigt, hängt von mehreren Faktoren wie Federkennlinie, Achsgeometrie, Schwingungsdämpferkennlinie, Stabilisatoren etc. ab.

Die Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ist jedoch maßgeblich entscheidend. Mit den anderen Maßnahmen (Federkennline etc.) ist das Austarieren und die Feinabstimmung des Fahrzeuges möglich.

Permanenter Allrad und eine 50:50 Gewichtsverteilung führt zum gleichmäßigen Wegrutschen des Fahrzeugs.

Höheres Gewicht auf der Hinterachse führt zum Untersteuern, was relativ leicht beherrschbar ist.

Hohes Gewicht auf der Vorderachse führt zum gefährlichen Übersteuern, was in der Regel auch für geübte Fahrer im Graben endet.

Immerhin, er steht noch mit allen vier Rädern auf dem Grund, bei höherem Schwerpunkt wäre er gekippt.

Kommt das Fahrzeug bei einer Kurvenfahrt an oder in den Grenzbereich der Reifenhaftung, wäre in den meisten Fällen das Fahrzeug wieder beherrschbar, wenn der Fahrer vom Gas geht und den Lenkwinkel leicht öffnet. In der Praxis neigt jedoch die Mehrheit der Fahrer unter Stress dazu, das Fahrzeug abzubremsen. Durch das Bremsen entsteht eine Gewichtsverlagerung auf die Vorderachse, was dazu führen kann, dass das eigentlich neutrale Fahrzeug plötzlich übersteuert.

Daher werden alle Serien-Pkw-Fahrwerke so konstruiert und abgestimmt, dass das Fahrzeug auch beim Abbremsen zum Untersteuern neigt.

Beim Expeditions-Lkw ist das anders. Allradfahrgestelle haben durch Motor und Getriebe extrem viel Gewicht auf der Vorderachse. Das Gewicht auf der Hinterachse kommt erst durch den Wohnaufbau und mit der Beladung des Reisegepäcks. Hier sind der Ausbaubetrieb und der Fahrzeugeigner verantwortlich. Guckt man sich in der Szene um, ist es verwunderlich, dass sich kaum ein Betrieb mit dem Fahrverhalten seiner Mobile im Grenzbereich beschäftigt. Im Gegenteil, teils werden Grundrisse angeboten, die selbst von sehr erfahrenen Fahrern im Grenzbereich nicht beherrschbar sein werden. Dazu schreibe ich später mehr.

Der Grenzbereich

Du denkst: „Alles schöne Theorie, ich fahre keine Rally, ich fahre kein Rennen, ich reise gemütlich mit meinem Allrad-Wohnmobil, betrifft mich alles nicht.“

Klar, jeder Reisende scheut den Grenzbereich und niemand (oder nur wenige) testet ihn freiwillig. Regennasse Fahrbahn, ältere MT-Reifen, etwas gedankenverloren unterwegs und plötzlich ist die Autobahnausfahrt ganz schön nahe und die Tachonadel steht noch bei 70. In dem Moment wäre es schön, wenn man noch eine Chance hätte. Heißt, das Fahrzeug sollte auf keinen Fall zum Übersteuern neigen.

In der Reisepraxis ist es aber nicht die Autobahnausfahrt im Regen, sondern der schmierige Waldweg oder die Schlammpiste in den Tropen nach dem Gewitter. Hier liegt die Haftungsgrenze der Reifen bei Kurvenfahrt bei 20–30 km/h mit MT-oder Stollenreifen, bei Baustellenreifen noch deutlich niedriger. Oder Schotterwege in Skandinavien, auch hier liegt der Grenzbereich unter dem einer nassen Autobahnausfahrt.

Ungünstige Gewichtsverteilung bei Expeditionsmobilen sieht man gelegentlich bei Youtube Videos, wenn das Fahrzeug immer wieder nur hinten oder nur vorne in den Graben rutscht.

Und ich behaupte mal, einige der Bilder von umgekippten Allrad-Reisemobilen auf Schotterstraßen in Skandinavien, auf tropischen Erdwegen oder auf verschneiten Straßen in Alaska, würde es nicht geben, wenn die Gewichtsverteilung des Fahrzeuges besser gewesen wäre.

Was ist die optimale Gewichtsverteilung?

Für den Vortrieb im Gelände und fürs Bremsen unter Offroad-Bedingungen wäre eine gleichmäßige Lastverteilung, also 50:50, ideal. Wegen der oben beschriebenen Thematik (Bremsen im Kurveneinlenkpunkt) sollte das Fahrzeug aber ein leichtes Mehrgewicht auf der Hinterachse haben.

Daher ist für den geübten Allradfahrer eine Gewichtsverteilung von 46–48% vorne und 54–52% hinten ideal.

Für den Großteil der Reisenden, für die das Reisen den Spaß bedeutet und das Fahren nur irgendwie dazu gehört, wäre eine Gewichtsverteilung von 42,5–47,5% vorne und entsprechend 57,5–52,5% hinten ideal.

Eine gleichmäßige Gewichtsverteilung hat zudem den Nebeneffekt, dass sich die Reifen relativ gleichmäßig abfahren und das Fahrzeug, insbesondere mit kurzem Radstand, in Spurrillen deutlich stabiler läuft.

Gewichtsverteilung links / rechts

Für den Vortrieb im Gelände ist die Haftung zwischen Reifen und Untergrund entscheidend. Einfluss auf die Haftung haben maßgeblich Profil, Gummimischung, Reifenfülldruck und der Anpressdruck. Daher wählt man in kritischen Situationen auch immer eine Fahrlinie, in der das Fahrzeug möglichst wenig verschränkt.

Und damit ist eigentlich klar: Gleichmäßiger Druck heißt gleiches Gewicht links und rechts.

Fehler bei der Planung

Bereits bei der Fahrzeugplanung sollte man das Reisegewicht und dessen Verteilung auf die Achsen bzw. die Räder berücksichtigen. Dies kann Auswirkungen auf den Grundriss des Fahrzeugs haben und eventuell muss man sich von seinem „Lieblingsgrundriss“ verabschieden.

Zwei grobe Fehler, die man immer wieder bei Profi-Ausbauern sieht, ist die Verteilung der Flüssigkeiten (Diesel, Wasser).

Ein 500 Liter Dieseltank auf einer Seite führt zu einem massiven Ungleichgewicht zwischen links und rechts, das sich zudem während der Fahrt verändert. Besser wären zwei Tanks je 250 Liter links und rechts. Optimal wäre es, wenn der Fahrer mitdenkt und etwa alle 300 Kilometer den Entnahmetank wechselt, so dass die Gewichtsreduktion gleichmäßig zwischen links und rechts erfolgt.

Beim Wasser wird es bei einigen Profis noch extremer. Sie setzen den Wassertank hinter die Hinterachse.

Wassertanks gehören IMMER VOR DIE HINTERACHSE.

Ein Wassertank hinter der Hinterachse bringt Gewicht auf die Hinterachse und entlastet durch die Hebelwirkung gleichzeitig die Vorderachse, oft ein gewünschter Effekt. Blöd nur, dass sich das Gewicht je nach Füllstand ständig ändert und damit auch die Gewichtsverteilung, verstärkt durch den Hebeleffekt, je weiter hinten der Wassertank installiert ist.

Ein solches Fahrzeug wirst du nie zu 100% beherrschen!

Steile Sanddünen auf der Lee-Seite, also der windabgewandten Seite, bergab zu fahren ist an sich schon spannend. Erfahrene Wüstenfahrer kennen ihr Fahrzeug und wissen, welche Reaktion das Fahrzeug bei leichtem Gasgeben oder Bremsen in schwierigen Fahrsituationen zeigt. Das setzt aber voraus, dass die Reaktion des Mobils immer gleich ist.

Einige „Experten“ bauen 400 Liter Wassertanks an die Rückwand des Aufbaus, zwei Meter hinter der Hinterachse, oder anders ausgedrückt, mit zwei Meter Hebel. Im Extremfall ist bei leerem Wassertank mehr Gewicht auf der Vorderachse und bei vollem Tank mehr auf der Hinterachse. Das Fahrzeug neigt dann mal zum Übersteuern und mal zum Untersteuern, je nach Füllstand des Wassertanks.

Das heißt auch, wenn der Fahrer zu schnell auf regennasser Fahrbahn in die Kurve kommt, kann er nicht wissen wie sein Fahrzeug reagieren wird.

Was sagt der angesprochene Firmeninhaber, der seine Wassertanks an die Rückwand setzt: „Unsere Kunden legen den Wert auf Reisegenuss und nicht darauf, sich Abhänge hinunter zu stürzen.“

Auf meine Antwort, ein austariertes, beherrschbares Fahrzeug ist die Grundvoraussetzung für Reisegenuss wird entgegnet: „Unsere Kunden fahren nicht so extrem.“

Lassen wir es dabei. Sie produzieren die Bilder von Morgen, einseitig eingesunkene Fahrzeuge auf den weichen isländischen Sandpisten oder am Sandstrand, umgekippte 4×4-Reisemobile in den Schotterkurven Skandinaviens oder immer wieder vorne wegrutschende Allrad-Lkw auf kongolesischen Schlammpisten oder in der Tundra.

Aber die Verantwortung liegt nicht nur beim Fahrzeugausbauer, sondern auch bei dir.

Bei der Beladung des Offroad-Mobils mit Reiseequipment hast du Einfluss auf die Gewichtsverteilung und den Schwerpunkt und damit auf deine Sicherheit und die Offroad-Performance deines Mobils.

Ist der Ausbauer deiner engeren Wahl sensibilisiert auf Gewicht? Kennst er die Radlasten seiner Mobile oder bekommst du die Antwort: „Ist doch ein Lkw, da spielt Gewicht keine Rolle“ ?

Gewichtsverteilung beim Lkw-Expeditionsmobil mal konkret

Ein Allrad-Lkw mit Zwischenrahmen und Leerkabine wird durch Motor, Getriebe und Fahrerhaus ein deutliches Mehrgewicht auf der Vorderachse haben. Die Vorderachse ist in der Regel aber für eine geringere Traglast ausgelegt als die Hinterachse. Klar bei einem Betrieb z.B. als Kipper wird später das Hauptgewicht der Ladung (Schotter, Erdreich, Sand) auf der hinteren Achse liegen.

Zudem erhöht sich der Verschleiß der durch die Lenkung bedingten beweglichen Teile (Achsschenkel, Tragringe etc.) der Vorderachse, insbesondere im Gelände, durch die Traglast auf der Achse.

Und damit zeigt sich das Dilemma bei der Planung der Innenaufteilung, der Tanks und des Stauraums. Es MUSS Gewicht auf die Hinterachse. Anzustreben wäre eine Gewichtsverteilung von 52 – 55% des Reisegewichts.

Ideal wäre es, wenn man den Wassertank ganz hinten an die Aufbauwand setzt, doch damit kauft man sich die weiter oben beschrieben Nachteile ein. Die Gewichtsverteilung sollte ja bei jedem Füllstand der Diesel- und Wassertanks gleich sein. Daher ist der optimale Ort zwischen den Achsen.

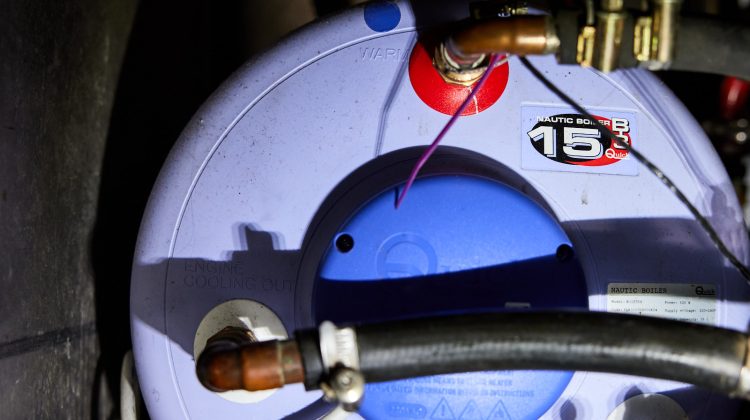

Bei den Dieseltanks haben wir es bei unserem Mercedes vorbildlich gelöst. 370 Liter finden jeweils rechts und links (740 Liter insgesamt) zwischen den Achsen Platz. Der Wassertank wäre an der im Bild eingezeichneten Stelle optimal. Allerdings wird es dann bei unserem Mobil nicht mehr möglich, mehr Gewicht auf die Hinterachse als auf die Vorderachse zu bringen. Daher werden wir den Wassertank nach hinten verschieben. Da der Wassertank das größte Einzelgewicht im Aufbau auf die Waage bringt, wäre ein fast ebenso guter Punkt direkt über dem Hauptlager der Rautenlagerung (blauer Punkt). Hier wird die Kraft direkt in das Fahrgestell geleitet, was weniger Stress für den Aufbau bedeutet und gleichzeitig der optimale Punkt ist, um Schwankungen des Aufbaus zu vermeiden. An dieser Stelle werden wir unseren Wassertank platzieren. Der Wassertank, bzw. die Lage des größten Gewichts gibt damit den Grundriss der Wohneinrichtung vor.

Ohne hier weiter darauf einzugehen, erkennt man, dass ein Dachgepäckträger extrem ungünstig ist, er bringt sein gesamtes Gewicht, sogar mit einem kleinen Hebel, ausschließlich auf die Vorderachse. Ein Dachgepäckträger hat aber auch weitere Nachteile, aber dazu mal in einem gesonderten Beitrag mehr.

Einen guten Ausgleich, auch durch die Hebelwirkung, erzielt das Reserverad plus Träger am Heck des Fahrzeuges.

Mein letzter JIMNY im Urlaub käme demnach auf den Sandtauglichkeitsfaktor (STF) von 20. Ich war zufrieden mit der Performance.

Meine letzte Enduro CRF250L auf den STF von 17. Gefühlt performten beide ähnlich.

Wenn ich Zeit habe, rechne ich mal einen G500 durch und bleibe wahrscheinlich beim SUZUKI.

Ich komme auf eine Sandtauglichkeitsfaktor von 2. Wenn ich die Luft ablasse, verdoppelt sich allerdings die Auflagefläche. Verdoppelt sich dann auch der Sandtauglichkeitsfaktor?

Interessant noch, wenn man Sandtauglichkeitsfaktor googelt, kommt nicht viel, aber einer beschreibt die Fahrzeiten für Dünenstrecken unterschiedlich lang, abhängig vom Sandtauglichkeitsfaktor. Macht Sinn.

Eine grobe Annäherungsformel für die Sandtauglichkeit (ich: und Vergleichbarkeit) von Geländewagen für verschiedene Zwecke. Man sollte die Formel nicht zu hoch bewerten, wie Burkhard ganz richtig und wohl wissend schreibt.

Das mit den riesen Wassertanks hab ich nie verstanden. Ich komm als Einzelperson mit 3 Liter Wasser pro Tag aus und dusche mit zusätzlich 5 Liter Wasser. Ich kenn Fahrzeuge, die 500 Liter Wasser mitnehmen können und 900 Liter Diesel – aber wozu ? Auch an abgelegenen Orten kommt man immer irgendwie an Wasser und zur Not kann man ja Platz für Wasser Kanister schaffen. Oder Diesel Kanister, je nach dem was eher knapp werden könnte. Viel flexibler, auch unter dem Aspekt der Gewichtsverteilung.

Sehr grosse Tanks mit herumschwappenden Flüssigkeiten beeinflussen die Fahrstabilität ebenfalls, das wurde in dem sehr guten Artikel oben noch gar nicht thematisiert. Stickwort dazu zum Beispiel bei Wikipedia: Freie Oberfläche (Schifffahrt)

Endlich wird das angesprochen besten Dank, ich baue im Moment auch mein 12M18 und bin von der ersten Planung bis jetzt (85% fertig) konsequent mit der Thematik Leichtbau und Gewichtsverteilung dran.

Ich komme aus der Fliegerei und die Physik lässt sich nicht überlisten. ALLES was beschleunigt gebremst oder einfach nur gehalten werden muss unterliegt diesen Gesetzen. Gewicht und deren Lage ist ein großer Faktor. Sehr vereinfacht gesagt „ gehe mit einem 30Kg Rucksack den Berg hoch wandern dann Versuch es mit einem 5 Kg Rucksack“ . Die Druckstellen vom Tragen, die Belastung des Körpers die Ausdauer und Energie welche benötigt wird ist markant feststellbar. So geht es auch jedem Technischen Gerät in diesem Fall ein LKW.

Was nicht automatisch heißt es spielt keine Rolle ich habe ja die Zuladung!!!

Ich baue alles selber Fahrzeug mit Wohnkabiene, integrierten Zwischenrahmen ( Monokquebauweise) ,Fenster, Stauboxen, Solar, 120Kg Batterien, integrierte Wasseranks ( leer)

500l Dieseltanks ( leer), 5930kg. Der Innenausbau hat begonnen und es wird alles auf leicht getrimmt und sehr bewusst durch die Eingangstür hineingetragen und montiert.

Schöne Grüße Patrick

Vielen Dank für den interessanten Artikel.

So habe ich das Thema noch nicht betrachtet. Bei Pick ups und Geländewägen schon, aber bei LKWs war mir dieses Thema nicht bekannt.

Hallo,

wieso nur 1 t angenommener Unterschied zwischen Steyr und Benz? Allein das 18 t Fahrgestell ides Steyr müsste doch fast 1 t mehr wiegen als das 12 t Fahrgestell des Benz. Und irgendwo muss sich doch auch der extreme Aufwand bei der Gewichtsminimierung der neuen Kabine, beim Möbelbau und beim Zwischenrahmen bemerkbar machen, oder ? Oder andersrum gesagt: die neue Kabine sollte doch deutlich leichter sein als die 25 Jahre alte Kabine, die damals wahrscheinlich ohne große Gewichtsoptimierung gebaut wurde.

Ich bin mit der 1 t Unterschied auf der vorsichtigen Seite. Es wird am Ende hoffentlich mehr sein.

Ich will mich hier nicht über die katastrophalen Bankrotterklärungen verschiedener Ausbauer auslassen oder über deren Auftraggeber. Bestes Beispiel sind sicher diese Iveco Daily, die man besser generell beim Händler stehen lassen sollte, mit Kabinen von 2,5 m Breite, einem langen Radstand, 60 % Überhang und dann noch einen Heckträger mit 1 m Ausladung auf dem dann ein Motorrad samt 2 Reservereifen thronen. Und um dem ganzen noch eins obendrauf zu setzen, kommt noch ein Riesen Alkoven vorne drauf, der dann auch die Fzg.-Höhe gen Himmel wachsen läßt.

Dabei muß man wissen, daß der Daily weder Fisch noch Fleisch ist. Mit 2 m Spurweite und 16″ Rädern bzw. 19″ bei der 4×4 Variante, sowie Hydraulikbremsen (Scheiben wechseln und Beläge erneuern) möchte kaum jemand damit voll in die Bremsen gehen müssen. Wenn dann noch große Wassertanks formschlüssig an der Rückwand angebracht werden ….

Für jeden Lkw gibt es einen Lastenverteilungsplan, von dem zumindest der Aufbauer schon mal was gehört haben sollte. https://www.lasiportal.de/ladungssicherung/grundwissen/grundlagen/lastverteilung-lastverteilungsplan/lastverteilung-lastverteilungsplan/

Große Wassertanks sollten am besten auf der neutralen Linie montiert sein, da sich deren Gewicht dort neutral verhält. Also an dem Punkt, wo das Fzg. austariert ist.

Ungeachtet dessen muß jemand, der sein Reisemobil max. als Schlechtwege-Fzg. nutzen will, sicher nicht so auf ein Gewichtsoptimum achten, wie der, der in den Wäldern Kareliens unterwegs ist oder quer durch die Sahara will.

Hier noch ein Beispiel eines Heckwassertanks von mind. 400 l analog Burkhards Hinweis dazu …

https://www.youtube.com/watch?v=3V67UtB9URI ab Min. 04:50 eines doch namhaften deutschen Herstellers.

Nimmt man z. B. einen 5-Achs Sattelzug mit 24 t Getränkepaletten, also gleichmäßige Belastung über die gesamte Ladefläche, d. h. der Zug hat somit sein zul. GG von 40 t und man fährt auf der Autobahn mit rund 85 km/h über Bodenwellen, dann merkt man wie der Auflieger einerseits schiebt und andererseits im nächsten Moment wieder zurückzieht. Ein ähnliches Erleben hat man wahrscheinlich sehr ähnlich mit einem so aufgebauten Allrad-Reisemobil bei einer Dünendurchquerung.

400 l an der Heckwand das sind 400 kg, hinzu kommen sicher nochmals 50 kg für den Tank und Stutzen und Filter etc., dann hängt hinten noch ein Reserverad samt Träger am Heck mit rund 250 kg, macht alles zusammen rund 700 kg = 7.000 N oder 700 daN x 2,00 m Hebelarm von Mitte HA, da kommt man auf ein Hebelmoment von knapp 1.500 Nm.

Aber da der Hersteller Maschinenbauingenieur ist, hat das sicher alles seine Richtigkeit und auch der Rahmen wird die Belastungen abkönnen.

Hallo,

In der schönen Sandformel für den Mercedes hast du für den Reifendurchmesser der 365/85R20 1,19 Meter angegeben aber die Reifengröße hat normalerweise einen Durchmesser von ca. 1,14 m z. B. für XZL…

Oder gibt es da andere Reifenmodelle die so viel deutlich größer sind???

Gruß Heiko

Hallo Heiko,

ich habe die Daten hier her:

https://pistenkuh.de/wp-content/uploads/2025/10/365-85r20-michelin-xzl-164g-18pr-tl-m-s.pdf

Hallo,

mich würde interessieren,

– weshalb Ihr einen so großen Abstand zwischen Fahrerkabine und Aufbau lasst?

– wo Ihr das Reserverad platziert?

LG

Hallo,

wir nehmen kein komplettes Reserverad mit, sondern nur einen Reifen. Dieser kommt auf einen Träger, der am Hauptrahmen geschraubt wird. Der Reifen ist dann hinten wie derzeit beim Steyr.

Wollte man den Aufbau weiter an das Fahrerhaus schieben, bräuchte er unten eine Anschrägung. Dieser Mehraufwand war uns der Zugewinn an Aufbaulänge nicht wert.

Den Platz werde ich aber noch nutzen. (Einstiegsleiter, Sandbleche).

Gruß aus Marokko

Burkhard

Hallo Burkhard,

was du zum Thema „Expeditionsmobilplanung in Fragen der Fahreigenschaften“ schreibst – schön und gut. Leider handelt es sich aus meiner Sicht um zumindest ein wenig einseitige Bilder, denn wie so oft steckt der Teufel im Detail und du musst abwägen, was dir wichtiger ist.

Aus meiner Sicht ist ein Expeditionsmobil-LKW nicht in erster Linie ein Spielzeug für Sanddünen – dafür gibt’s kleine, hoch taugliche Geländewagen. Ein LKW-Mobil ist ja vor allem deshalb ein LKW-Mobil, weil du möglichst viel mitnehmen und für lange Zeiten autark sein möchtest. Alleine diese Vorgabe widerspricht der allein an der Geländetauglichkeit ausgerichteten Planung oft diametral. Es müssen, mit anderen Worten, immer Kompromisse gemacht werden.

Wenn ich teures Geld ausgebe für ein LKW-Mobil, dann vor allem deshalb, um mit einem gewissen Luxus durch die Welt fahren und auch mal einige Wochen an einem wunderschönen Fleckchen Erde campieren zu können, ohne einkaufen zu müssen.

Dazu gehört ein entsprechend geplanter Innenausbau, der nicht immer Rücksicht nehmen kann an der Positionierung von Wasservorräten, Kraftstofftanks oder Höhenbegrenzungen. Wer beispielsweise ein Motorrad mitnehmen möchte, ohne inneren Stauraum zu verlieren, der muss dieses hoch am Heck auf einem schweren Träger platzieren. Aus Geländetauglichkeitsaspekten ein Unsinn, aus dem Blickwinkel größerer Reise- und Unabhängigkeitsvorstellungen aber durchaus notwendig. Denn lieber verzichte ich mal auf eine Dünenfahrt (bei der mich ein leichter Allrad-Pkw ohnehin alt aussehen lässt), wenn ich dafür mit dem Motorrad in der nächstgelegenen Stadt einkaufen kann, ohne das LKW-Ungetüm bewegen und mit ihm einer aufwändigen Parkplatzsuche ausgesetzt sein zu müssen. Nur EIN Beispiel, warum viel mehr Aspekte in die Planung einfließen als nur Fahrsicherheit und Geländetauglichkeit.

Das aber nicht im Widerspruch zu deinen Erläuterungen, sondern eher als Ergänzung für potenzielle Expeditionsmobilplaner.

LG

Rudolf